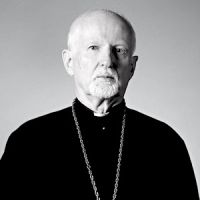

Patriciu Vlaicu

Nato nel 1970, Patriciu Vlaicu si è laureato in teologia alla Facoltà di teologia ortodossa di Cluj-Napoca (Romania) per poi approfondire gli studi con una serie di dottorati in diritto e diritto canonico presso l’Università di Parigi Sud, l’Insitut Catholic e l’Università “Babes Bolyai” di Cluj-Napoca. Attualmente è conferenziere in diritto canonico alla Facoltà di teologia ortodossa di Cluj-Napoca, coordinatore del Dipartimento per la formazione continua della Metropolia romena in Europa occidentale e meridionale e del Dipartimento canonico e giuridico del Centro ortodosso di studi e ricerca “Dimitru Staniloae”, e membro dell’Alto consiglio dell’AIDOP (Agenzia internazionale di diplomazia e opinione pubblica) e della Commissione di dialogo teologico ortodosso-cattolica.

Nato nel 1970, Patriciu Vlaicu si è laureato in teologia alla Facoltà di teologia ortodossa di Cluj-Napoca (Romania) per poi approfondire gli studi con una serie di dottorati in diritto e diritto canonico presso l’Università di Parigi Sud, l’Insitut Catholic e l’Università “Babes Bolyai” di Cluj-Napoca. Attualmente è conferenziere in diritto canonico alla Facoltà di teologia ortodossa di Cluj-Napoca, coordinatore del Dipartimento per la formazione continua della Metropolia romena in Europa occidentale e meridionale e del Dipartimento canonico e giuridico del Centro ortodosso di studi e ricerca “Dimitru Staniloae”, e membro dell’Alto consiglio dell’AIDOP (Agenzia internazionale di diplomazia e opinione pubblica) e della Commissione di dialogo teologico ortodosso-cattolica.

Il discernimento e il principio teologico dell’economia

SINTESI

La vita della Chiesa è segnata dalla manifestazione dell’economia divina in concreti atteggiamenti e azioni ecclesiali. I Padri della Chiesa mostrano il legame tra l’economia divina e l’economia ecclesiale e ci danno la chiave per interpretare questo principio.

Dal xviii secolo, nella letteratura teologica e canonica, si fa menzione del principio dell’economia come atteggiamento di misericordia concretamente manifestato da puntuali eccezioni alla norma. Possiamo parlare di economia riferendoci solo alla deroga nel senso di indulgenza?

Con l’aiuto dei testi canonici, possiamo capire che il principio dell’economia esprime la buona gestione della totalità dei mezzi a disposizione della Chiesa, al servizio della comunione, della pastorale e della missione. Il discernimento ecclesiale è l’operazione che ci aiuta a gestire l’economia canonica in tutte le sue manifestazioni.