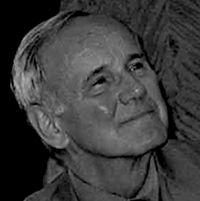

ALBERT GERHARDS

Albert Gerhards (Viersen-Dülken, 1951), dottore in teologia, dal 1989 al 2017 ha ricoperto l’incarico di Professor für Liturgiewissenschaft und Direktor des Seminars für Liturgiewissenschaft presso la Facoltà cattolica di teologia dell’Università di Bonn. Dal 1991 al 2001 è stato consultore della Commissione per la liturgia della Conferenza episcopale tedesca; è membro della Societas Liturgica, dell’Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, del Deutschen Liturgischen Instituts, del Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst. Dal 2003 è membro del Comitato scientifico dei Convegni Liturgici Internazionali del Monastero di Bose.

BIBLIOGRAFIA

Communio-Räume. Auf der Suche nach der angemessenen Raumgestalt katholischer Liturgie, Albert Gerhard, Thomas Sternberg, Walter Zahner (Hrsg.); unter Mirarbeit von Nicole Wallenkamp, Regensburg, Schnell & Steiner, 2003.

«Il dibattito sull’orientamento: riflessioni teologiche», in G. Boselli (ed.), Spazio liturgico e orientamento. Atti del 4. Convegno liturgico internazionale, Bose, 1.-3 giugno 2006, Magnano, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, 2007, pp. 167-188.

La liturgia della nostra fede, Magnano, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, 2010.

Licht. Ein weg durch räume und zeiten der liturgie, Regensburg, Schnell et Steiner, 2011.

Erneuerung kirchlichen Lebens aus dem Gottesdienst. Beiträge zur Reform der Liturgie, Stuttgart, Kohlhammer, 2012.

Liturgie und Ästhetik, hrsg. von Albert Gerhards und Andreas Poschmann, Trier, Deutsches Liturgisches Institut, 2013.

«Frequentare mysteria. L’orientamento della preghiera e la forma dell’assemblea liturgica», in La sapienza del cuore. Omaggio a Enzo Bianchi, Torino, Einaudi, 2013.

LINK

https://www.liturgie.uni-bonn.de/lehrstuhl/albert-gerhards